移动支付隐私隐忧

在现代生活当中,“碰一碰”“扫一扫”的情形随处可见,移动支付给人们带来了方便,可是隐私问题却使人苦恼。许多人都担忧互联网平台以及第三方支付机构会过度获取自己的“数字足迹”。举例来说,在网购、线下消费时频繁使用微信、支付宝后,总会收到一些精准推送的广告,这就是个人信息被获取的一种表现。

消费者将支付宝或微信绑定银行卡后,交易记录容易被追踪,进而担心隐私会被泄露 。一项调查显示,超过六成消费者表示收到过与消费场景相关的营销短信 。移动支付如此普及,可是隐私保护却没能跟上节奏 。

数字人民币初亮相

数字人民币“可控匿名”的特征开始为大众所知,它在使用体验方面与支付宝、微信支付相似,用户很容易上手,然而它与后两者存在本质区别,也就是使用时无需绑定银行卡,以央行组织开展的试点活动为例,参与测试的老百姓使用数字人民币消费时极为便捷。

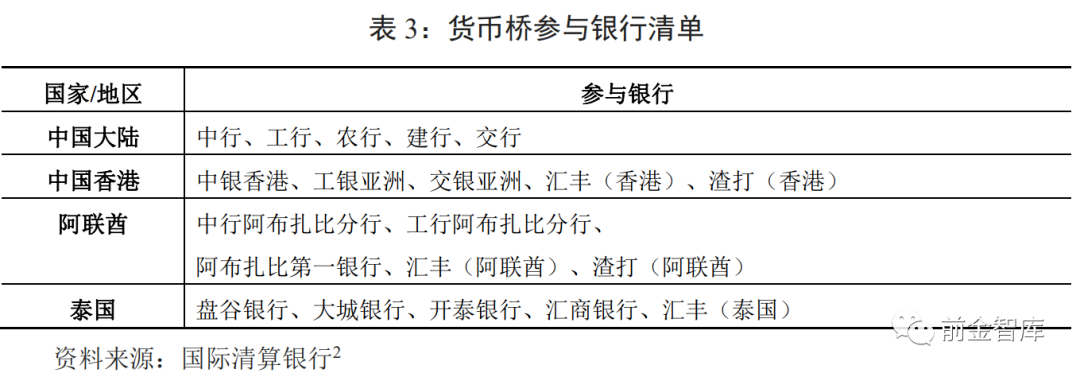

目前参与测试的银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行以及邮政储蓄银行,用户只需提供手机号,便能开立钱包领取红包用于消费。据统计,不少试点城市发放数字人民币红包后,市民参与热情高涨,消费场景也在逐渐增多,数字人民币正在悄然改变人们的支付习惯。

手机号开户匿名保障

据中国人民银行数字货币研究所所长穆长春讲,数字人民币在技术上能实现小额匿名,开户只用手机号就行。电信运营商参与了研发,但是按法律规定,不能向央行等第三方透露用户信息,用手机号开的钱包是完全匿名的。

比如说,有用户通过手机号开通了数字人民币钱包,央行和运营机构追踪不了该用户的具体身份,也掌握不了其消费状况。这对那些看重隐私的消费者很有吸引力。像部分有小额消费匿名需求的人,就更倾向于选择数字人民币。

子钱包守护隐私

数字人民币仅靠匿名开户就能保护隐私吗?答案是否定的,“子钱包”设计才是保障隐私的关键所在。在线上进行消费时,支付信息会被加以整理并加密,随后会以子钱包的形式发送给电商平台。

在某电商平台购物时,要是使用数字人民币支付,那么平台收到的仅仅是加密支付信息,无法获取消费者个人信息。线下收款商户是如此,银行也是如此。数字人民币钱包交易依靠技术和制度实现匿名,极大地提升了用户隐私保护水平。

可控匿名之必要性

有人会问,数字人民币为何不能做到完全匿名?它是一种用以替代部分现金的支付方式,需要兼顾流动性和匿名性。“可控匿名”这种方式,一方面可保障公众的匿名需求,另一方面还能防范风险,防止出现被盗刷等诈骗问题。

进行小额支付时,能充分保障匿名性。不过进行大额支付时,要升级钱包,还得提供相关信息。若有人利用数字人民币实施诈骗,能通过追溯机制找回钱款,进而守护百姓财产安全。

前景展望与期待

在数字人民币隐私保护方面,它具备显著优势。未来,其应用场景有望持续拓展。伴随技术发展,它可能会被应用于更多领域,从而给人们生活带来更多便利。

然而,数字人民币在推广和普及方面,仍面临一些挑战,比如要思考怎样让更多人知晓其优势,还要考虑如何与现有支付体系实现更好融合。对于未来,你期望数字人民币带来怎样的改变?欢迎在评论区留言,并进行点赞和分享。