货币供应调节差异

哈耶克指出,银行这类货币发行机构能够通过买卖自身货币、其他货币、证券或商品来调整流通中的货币供应。但比特币的系统却不能自主增减供应,以此来影响其价值。从比特币诞生的那一刻起,这种设计就注定了它无法像哈耶克所说的货币那样,灵活地调整供应量以应对市场的变动。

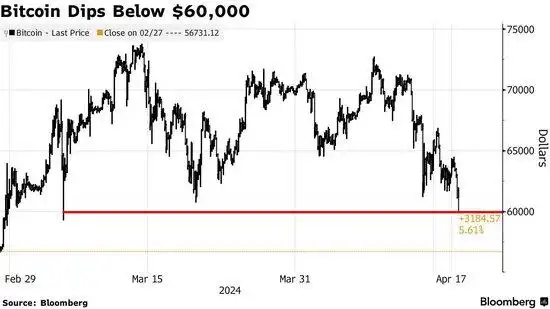

比特币在市场波动面前显得无力调整。比如2017年,比特币价格狂飙,却无法通过调整供应来稳固价值,价格像脱缰的野马一样狂涨又骤跌,给投资者带来了极大的风险,同时也违背了哈耶克关于发行者应调整货币供应的观点。

价格驱动因素对比

实证研究表明,比特币价格迅猛上涨,主要原因是投资和投机活动。2017至2018年间,众多投资者纷纷进入比特币市场,寄望从中获利,导致其价格持续上涨。然而,哈耶克所倡导的理想货币更重视价值稳定,不应仅因投机而剧烈波动。

相较之下,法定货币的价值波动通常受到国家经济政策及宏观经济状况等多重因素的制约,且通常在一定的合理区间内接受调控。以我国的人民币为例,央行会依据经济状况实施相应的货币策略,以维护其价值的相对稳定。

通缩困境分歧

哈耶克认为理想的货币应保持价值稳定,不会出现通货紧缩现象。然而,比特币却长期面临通缩的挑战,其总量被严格限制在2100万个。随着时间的流逝,挖掘比特币的难度不断加大,这会使得其流通量逐步减少。此外,在当前的市场环境中,比特币更多地被当作投资品,其价格也常常因为投资者的买卖行为而波动上升。

这种经济紧缩状况对一般消费者而言,可能导致比特币的流通性持续下降。人们害怕比特币价值上升,因此不愿消费;商家也因为价格波动不定,不愿意接受比特币作为支付手段,这与哈耶克对货币的设想相去甚远。

竞争中的公众接受度

在法定货币和比特币的较量中,公众的认可度极为关键。若大多数人倾向于法定货币,那么对比特币的接受度就会很小。以美国为例,这个发达国家普遍接受美元,因此比特币的使用并不广泛。相反,若公众对比特币深信不疑,那么对法定货币的接受度几乎为零。

在一些比特币的交易社群中,人们更愿意用比特币来交易。然而,这些社群的规模并不大。总体来看,法定货币仍然占据着主导地位。法定货币和比特币被接受的程度,一个上升另一个就会下降,这种关系体现了它们之间竞争的激烈性。

政府政策的影响

政府政策对公众是否将比特币视为货币的信心有着显著影响。若政府政策未使法定货币成为公众的唯一信仰,那么禁止比特币流通的可能性就较低。以2017年的日本为例,该国认可了比特币的合法性,这为比特币在日本市场的发展提供了空间。

若法定货币获得公众的高度认可,政府推行禁止比特币的措施便相对简单。在我国,政府明令禁止虚拟货币的交易活动,众多投资者因而会远离这一市场。这是因为人民币凭借其强大的国家信用,获得了广泛的民众接受与信赖。

比特币火爆根本原因

金融危机过后,人们对传统货币和金融系统产生了信任危机,这或许正是比特币迅速崛起的深层原因。银行在零售支付、小额贷款以及基础设施等领域的影响力逐渐减弱,这只是一个明显的例子。在许多发展中国家,银行服务的普及率不高,但比特币的分布式特性使得它能够突破这些局限。

非洲某些国家银行分布稀疏,转账流程复杂且成本高昂,这使得比特币因其使用上的简便性吸引了一部分人的关注。然而,比特币的风险同样不容忽视,价格的大幅波动以及监管的缺失,使得许多人对其持谨慎态度。

大家对比特币能否走出现在的难关,在货币领域站稳脚跟有何看法?欢迎踊跃留言,为文章点赞和转发。